Q2 解説:南海トラフ巨大地震

Q2 解説:南海トラフ巨大地震

Q2 解説:南海トラフ巨大地震

Q2 解説:南海トラフ巨大地震

後悔のない事前の地震対策を!

地震災害から家族を

守るための7つのQ&A

住まいの研究館

<地震対策編>

「天災は忘れた頃にやってくる」。 天災は、災害の悲惨さを忘れたころに、再び起こるものであるという昭和初期からの戒(いまし)めです。一方、現在の情報化社会では、世界各地から数多くの自然災害の情報が、頻繁に流れてきます。しかし、これらの情報により慣れて麻痺(まひ)し、かえって危機感が薄れ、防災対策が疎(おろそ)かになっていないでしょうか?我が国は、世界有数の地震災害の多い国です。

地震災害からご家族を守るための対応策をQ&A形式にまとめましたので、ご覧下さい。

リアルタイム防災情報

○あなたの街の防災情報 (右下の街を指定して下さい)

○キキクル(土砂災害、浸水、洪水⇒上部の黒丸を選択)

住まいの研究館では、災害のない安全・安心な暮らしを手助けするために、広告の無い防災情報を個人的に提供しています。

本Webサイト

Q1 自宅周辺は、どのような自然災害のリスクがありますか?

国土地理院では、「ハザードマップポータルサイト」を公表しており、下記に示す2つの地図により、お住まいの地域の自然災害のリスクを確認することができます。事前に各種の災害の危険性を把握しておいて下さい。

わがまちハザードマップ:~地域のハザードマップを入手する~

各市町村が作成した地域ごとの様々な種類のハザードマップを閲覧できます(図1-1)。

使用方法はこちら

重ねるハザードマップ: ~災害リスク情報などを地図に重ねて表示~

洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示できます(図1-2)。

使用方法はこちら

静岡市防災情報マップ(津波避難マップ)

図1-1 わがまちハザードマップの使用例

引用:国土地理院

図3 洪水、土砂災害、高潮、津波、道路防災、道路防災情報を重ね合わせた図

図1-2 重ねるハザードマップの使用例

引用:国土地理院

また、気象庁では、気象や防災情報などを取りまとめています(図1-3)。

事前対策だけではなく、リアルタイム情報も活用出来ます。

図1-3 気象および防災情報(気象庁)

国土交通省では、数多くの防災関連情報をとりまとめた「防災ポータル」(図1-4)を公表しています。部分的ですが、外国語にも対応しています。

図1-4 防災ポータル(国土交通省)

Q2 自宅周辺は、巨大地震のリスクがありますか?

地域により、想定される地震が異なるので、お住いの地域を下記からお選びいただくと想定される地震の概要がわかります。解説もお読み頂いたら幸いです。

① 海溝型地震

→ 福島県から鹿児島県までの都府県

南海トラフ地震は、30年以内(2020年1月24日時点)にマグニチュード8~9クラスの地震が発生する

確率は70~80%と想定されています。南海トラフ巨大地震が発生した際、お住いの地域で想定されている最大震度(内閣府の想定)は、こちらよりお調べ下さい。(表内の最大値などを参考にして下さい)

→ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県

首都直下地震は、30年以内(2020年1月24日時点)にマグニチュード7クラスの地震が発生する確率は70%と想定されています。首都直下地震が発生した際、お住いの地域の想定された最大震度(内閣府の想定)は、こちらよりお調べ下さい。

② → 全国

わがまちハザードマップ(国土交通省)のマップをご利用下さい。

断層型地震は、熊本地震のようにM7.0級の地震発生確率が30年以内に1%未満と予測されていた地域もあり、想定震度が小さいからといって、巨大地震が来ないとは限りません。耐震性が低いと思われる住宅などは、いずれの地域であっても、耐震診断および耐震改修をご検討下さい。

Q3 緊急地震速報の通知が遅れることはありますか?

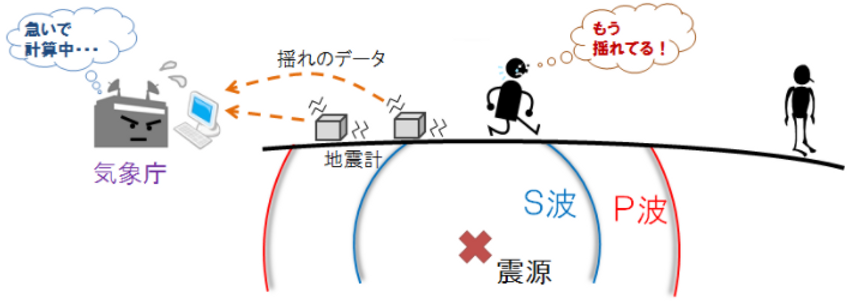

地震対策は、事前に避難用品を準備して、緊急地震速報が鳴ったら、机の下に潜って身の安全を確保することと考えていらっしゃる方が多いと思われます。しかし、震源地付近では、緊急地震速報が間に合わないことがありますので、頼り過ぎないようにして下さい。

○揺れて被害を受けてから通知がくることも

身の安全を確保するため、地震の揺れが大きい地域ほど、早期に地震の到達を知る必要がありますが、緊急地震速報は、地震計により揺れのデータを感知して、伝達や解析に一定の時間が必要ですので、震源に近い地域では、大きく揺れて被害を受けてから、緊急地震速報の通知が来る(図3-1)ことがあり得ます。また、地震の揺れの大きさを感じて、机の下に潜るか否かを考える方も多いと思われます。しかし、地震の揺れが数秒で急激に大きくなり、震度5強以上になると歩行が困難になることがあるため、小さい揺れの間に身の安全を確保する必要があります。

図3-1 緊急地震速報の特性や限界 引用:気象庁

Q4 家具などの転倒防止方法や就寝場所に配慮すべきことは?

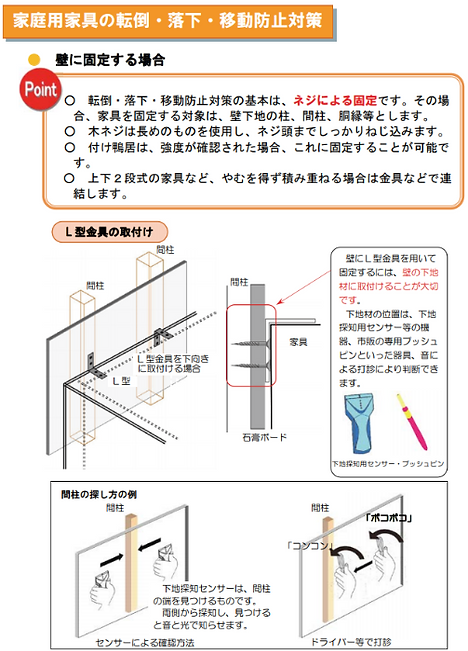

地震により家具などが転倒して下敷きになったり、ガラスや食器が割れて手足に怪我をしたりすることがあり、大変危険です。家具を固定し,安全な場所で寝るなど事前のに対策が必要です。

○家具などの下敷きにならないために

日本建築学会「阪神淡路大震災 住宅内部被害調査報告書」によると、震度7の地域では、住宅の全半壊をまぬがれたにもかかわらず、全体の約6割の部屋で家具が転倒し、部屋全体に散乱していました。

近年の地震においても、怪我をした要因の約30~50%が家具類の転倒・移動(図4-1)によるものでした。特に、ピアノ、冷蔵庫、書棚などの重い物の下敷き(写真4-1)になった場合は、最悪、死亡事故に繋がることもあります。

図4-1 近年の地震による怪我の要因

引用:東京消防庁、家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック、1P

写真4-1 転倒した家具に下敷きになる人形

引用:防災科学技術研究所、加振実験映像No.15

また、室内がガラスや食器の破片が散乱すると、足に怪我をして、避難に支障をきたすことになります。平常時より、冷蔵庫、家具、TV、ピアノなど、移動・転倒を防止する対策(図4-2)を施す必要があります。特に、対策を施さないまま、ピアノや家具などが転倒する位置に、家族のベッドや布団を配置しないようにしましょう。なお、東京消防庁の資料によると、マンションなどの中・高層の建物では、長周期地震動の場合に共振しやすくなって揺れが大きくなり、家具類の移動・転倒(動画4-1、動画4-2)の割合が高くなる傾向があるので、事前に家具類を固定しましょう。

動画4-2 超高層建築物のオフィス空間の状況

引用:防災科学技術研究所、加振実験映像No.15、

※1:07から室内のカメラに切り替わります。

図4-2 家具の転倒・落下・移動防止対策

引用:東京消防庁、家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック、13P

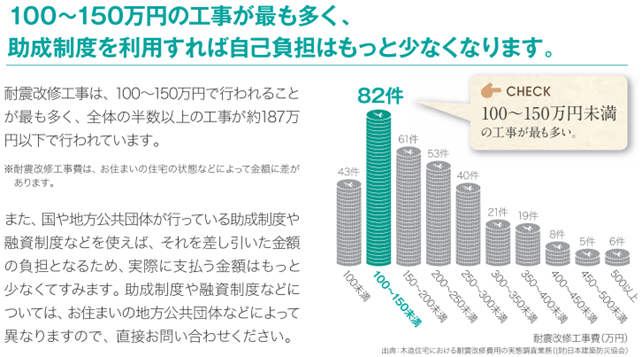

Q6 わが家が倒壊する可能性と対策は?

著しく耐震性の低い住宅のまま、テーブルなどの下に潜っても、助かる保証はありません。

このような状況において、最も優先すべき対策は、建物の「耐震診断」、「耐震改修」となります。

我が家の耐震性を確認し、その状況に応じて改修するには、既存の助成制度の利用を推奨します。

○既存住宅の耐震性

日本建築学会の調査(図6-1)によると、平成28年熊本地震において、1981年(昭和56年)5月以前の旧耐震基準により建てられた木造住宅に大きな被害があったと共に、新耐震基準導入後の1981年(昭和56年)6月から2000年(平成12年)5月までに建てられた木造住宅にも一定の被害があったことが確認されています。

この原因として、柱とはり等との接合部の接合方法が不十分であったことが指摘されています。

図6-1 日本建築学会悉皆調査結果による木造の建築時期別の被害状況

引用:熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書 概要、3P

お得情報

Q7 心理的要因と災害の関係は?

災害時には、心のありようが極めて重要になります。時には避難が遅れたり、避難後の健康状態に影響をしたりすることがあります。

○避難と心理的要因

国土交通省の資料(中国新聞のデータを引用)によると、平成30年7月豪雨の広島市の避難指示対象者に対する避難率は3.4%であり、96.6%は避難所に避難しませんでした。

(西日本豪雨、11府県で大雨特別警報、死者263名、行方不明者8名)

「未来への絆 みやぎ防災教育副読本」では、内閣府の調査結果を引用して、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の揺れがおさまったあとの行動として、すぐには避難せず、別の行動を終えて避難した割合が31%であることを示しています。

災害時に適切な避難行動をとらない要因として、「正常性バイアス・楽観主義バイアス」と「多数派同調バイアス」を解説しています。「正常性バイアス」は、非常事態に遭遇した際,なるべく正常であると解釈しようとし、「どうせこんなことは起こるはずがない」と自分にとって都合の悪い情報を無視したり,目の前に起きていることを過小評価したりしてしまう心理的傾向のことであり、「多数派同調バイアス」は、どうしていいか判らない場合、周囲の人の動きを探りながら行動することが安全だと考える心理的傾向のことと解説しています。このような心理的傾向は、災害時において避難を遅らせる要因にもなり、大きな問題となります。これらを払拭するためには、繰り返し、避難教育や避難訓練を実施することが重要と思われます。

○避難生活とストレス

熊本県危機管理防災課の資料によると、2016年の熊本地震では、建物の倒壊など直接的な死亡者は50名に対して、災害関連死者数は217名となっており、直接的な死亡者の4倍以上が災害関連で亡くなっています。内閣府では「災害関連死」を定義するとともに、その事例を示しており、避難生活への不便さやストレス、地震によるショック、余震への恐怖、疲労、持病の悪化などが示されています。災害関連死を防ぐためには、避難後の生活改善などへの対策が重要と思われます。また、南海トラフ巨大地震や首都直下地震など、大規模な災害の場合、避難所が満員となり入れないことも考えられます。コロナウィルスのように感染症が蔓延している場合は、さらに避難が困難になると思われます。

震災後において最も快適な居住環境は、安全性が確保され被害の少ない我が家ではないでしょうか?

そのためには、災害リスクの少ない安全な土地を確保した上で、安全性の高い(耐震等級3など)の住宅を建設することや、既存住宅の場合は、耐震診断後、耐震性の高い改修を実施することが推奨されます。